- 1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА «ДУЛЁВСКИЙ ФАРФОР».

-

- Вот что сообщает о нём сайт ФИПС:

«Наименование места происхождения товара:

ДУЛЕВСКИЙ ФАРФОР

Номер регистрации наименования места происхождения товара: 163

Номер заявки: 2015709713

Дата подачи заявки: 03.04.2015

Дата регистрации: 30.12.2016

Дата публикации: 10.01.2017

Указание товара:

Изделия утилитарного и декоративно-прикладного назначения: посуда (сервизы; наборы: чайные, кофейные, столовые; наборы для специй), декоративные блюда, тарелки, вазы, подсвечники, штофы, шкатулки, барельефы, плакетки, скульптура малых форм и сувенирно-подарочные изделия.

Указание места происхождения (производства) товара (границ географического объекта): г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского р-на Московской области.»

2. ЧТО ТАКОЕ — ФАРФОР?

Фарфором называют как изделия, так и сам материал, из которого они изготавливаются. Фарфор получают путем спекания специальной фарфоровой смеси, состоящей из глины, каолина, полевого шпата, кварца и других природных ингредиентов.

Фарфором называют как изделия, так и сам материал, из которого они изготавливаются. Фарфор получают путем спекания специальной фарфоровой смеси, состоящей из глины, каолина, полевого шпата, кварца и других природных ингредиентов.

Готовые фарфоровые изделия изначально белого цвета, с блеском, просвечивающие, водонепроницаемые, с высокими тепло- и электроизоляционными свойствами, стойкие к воздействию агрессивных сред.

С морского дна поднимали в идеальном состоянии фарфоровые вазы, пролежавшие в солёной воде несколько веков.

Фарфоровая смесь, не содержащая каолин, позволяет получить т.н. «мягкий фарфор». Его изобрели в Италии (Флоренция) в XVI веке.

Родиной фарфора считается Китай. А вот время его изобретения разные исследователи указывают в широком диапазоне - от IV до XIII века.

Европейцы называли фарфор «порцелан», от итальянского porcellana - морская раковина. Первое время и в России фарфоровые заводы называли «порцелиновыми мануфактурами».

На фото: "Лев, играющий мячом." (Фарфор, роспись эмалями, глазурь. Китай, XIX век. Фото сделано в сентябре 2016 года в Музее искусства народов Востока.)

3. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФАРФОРА.

В качестве сырья на Дулевском фарфором заводе используется смесь, состоящая из тёмной глины, просяновского каолина (белой глины), особой трошковской глины, полевого шпата, кварца, доломита и пегматита.

В качестве сырья на Дулевском фарфором заводе используется смесь, состоящая из тёмной глины, просяновского каолина (белой глины), особой трошковской глины, полевого шпата, кварца, доломита и пегматита.

Технологический процесс получения фарфоровой посуды из этих компонентов включает в себя не менее семидесяти операций.

Сначала идет дробление крупных фракций (грубый помол), затем промывка, удаление посторонних включений, сортировка и опять помол. Затем загрузка в шаровые мельницы. В фильтр-прессах смесь освобождают от лишней воды, получая пластичное «тесто».

Механические глиномялки в результате перемешивания глиняного теста обеспечивают однородную структуру, а вакуум-мялки удаляют из него пузырьки воздуха и уплотняют.

Следом идёт формовка изделий и их сушка. Затем хрупкие подсушенные заготовки проследуют в туннельный цех на обжиг.

Для получения готового изделия фарфоровую массу выдерживают в обжиговой печи дважды. Первый обжиг при температуре до 950 градусов придает заготовкам прочность. После него их покрывают глазурью и опять отправляют в печь. Именно на этом этапе, в огне, при температуре около 1400 градусов Цельсия, рождается настоящий твердый фарфор — белый, просвечивающий, звонкий.

Фарфоровые «болванки» шлифуют, сортируют, определяют уровень качества и передают на роспись — ручную, художникам, или машинную (печать, переводные картинки, трафареты) для недорогой серийной посуды.

4. ИСТОРИЯ ДУЛЁВСКОГО ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА.

Дулёвский фарфоровый завод на купленных землях построил в 1832 году выходец из гжельских краёв Терентий Яковлевич Кузнецов. Через 55 лет в посёлке для работников завода был возведён храм во имя Иоанна Богослова.

Наивысшего расцвета завод достиг при внуке его основателя, Матвее Сидоровиче Кузнецове. В 1902 году он получил почётное звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества».

После революционных событий 1917 года завод Кузнецовых был национализирован. На смену утончённому художественному «кузнецовскому фарфору» пришла непритязательная, простая и дешевая посуда.

В 1937 году путём объединения двух посёлков, о названии которых догадаться нетрудно, был образован город Ликино-Дулёво.

После войны Дулёвский завод был модернизирован. Кроме простой посуды массового спроса здесь вновь стали выпускать художественные изделия из фарфора.

Сегодня город известен своим, одним из крупнейших в стране, фарфоровым заводом (в редкой российской семье в доме нет дулёвской посуды) и знаменитым автобусным заводом ЛиАЗ, чья продукция до сих пор колесит по всей стране.

На фото: Ваза с портретом Матвея Сидоровича Кузнецова. (Фото сделано в сентябре 2017 года в Музее Дулёвского фарфорового завода в городе Ликино-Дулёво.)

5. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДУЛЁВСКИХ МАСТЕРОВ.

В 1890-х годах фарфоровый завод в Дулёво стал одним из передовых по техническому оснащению, а по качеству продукции — не поверите — был среди лучших в Европе!

Работы российских мастеров получали золотые медали на выставках в Париже в конце XIX — начале XX веков.

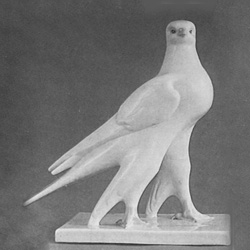

На выставке 1958 года в Бельгии скульптура «Сокол» (автор — Сотников А.Г.) получила Гран-при.

Стилизованное изображение этой скульптуры стало товарным знаком Дулёвского фарфорового завода.

На фото: работа скульптора А.Г. Сотникова "Сокол".

6. МУЗЕЙ ДУЛЁВСКОГО ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА

Площадь музея, расположенного на верхнем этаже административного здания, — более 1000 кв.м. Чтобы хорошенько посмотреть всю экспозицию, потребуется не менее 1,5 — 2 часов.

На выставке представлены образцы продукции с времен Кузнецовых (1850-е годы) до наших дней.

Посетители любого возраста найдут в музее для себя что-то интересное.

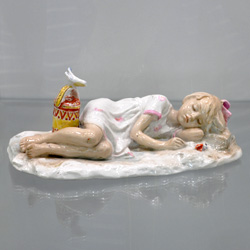

Утонченный «кузнецовский фарфор» с высокохудожественными портретами конца позапрошлого века, яркая и выразительная посуда послереволюционных и военных лет, авангардистские современные изделия и скульптура малых форм — от пионеров до динозавров.

На фото: "кузнецовский фарфор" в заводском музее.(Фото сделано в сентябре 2017 года в Музее Дулёвского фарфорового завода в городе Ликино-Дулёво.)

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дулёвский фарфоровый завод пережил период своего расцвета при Кузнецовых, спад в послереволюционное время, перейдя на производство примитивной «трактирной» посуды, выжил в годы Великой отечественной войны, когда выпускал только фарфоровые электроизоляторы и посуду для госпиталей.

В послевоенные годы после реконструкции завода вновь наметился подъём. Художественные изделия заводских мастеров получали высочайшие награды на всемирных выставках. В годы перестройки — вновь провал.

Но завод опять выжил, сохранил почти двухсотлетние живописные традиции и вновь, наряду с недорогой «массовой» продукцией, производит художественный авторский фарфор с ручной росписью.

На фото: работы современных художников в музее Дулёвского фарфорового завода. (Фото сделано в сентябре 2017 года в Музее Дулёвского фарфорового завода в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского района Московской области.)Узнайте больше про наименование места происхождения товара (НМПТ)...

Автор: текста, фото и видео - Николай Геннадьевич Соков

Патентный поверенный РФ, регистрационный номер 498

Васильева Ольга Львовна

по тел.

Русский

Русский